ブログ|足立区六町で歯科をお探しの方はほまれ歯科医院まで

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:30 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | / |

| 16:30~19:30 | ● | ▲ | ● | / | ● | ★ | / |

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:30 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | / |

| 16:30~19:30 | ● | ▲ | ● | / | ● | ★ | / |

2020年12月25日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は、精密根管治療(保険外診療)の続きです。

根管治療の成功率を上げるため、当院の精密根管治療で行なっていることは以下です。

①ラバーダムの使用

1番重要なことは、可能な限り無菌的に治療を行うことです。

根管治療はお口の中の細菌が相手です。

ラバーダムというゴムのマスクを貼ることで、お口の中にオペ室を作ります

②ニッケルチタンファイルの使用

根管の形態は非常に複雑に湾曲しています。

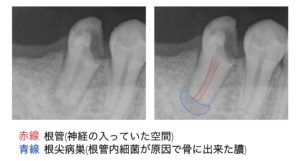

赤い箇所が根管です。

複雑にカーブしたり、途中で枝分かれをしています。

保険治療ではステンレスの器具を用いて根管内の汚れを取るのですが、

器具にしなりがない為に真っ直ぐに削れてしまい、

本来の形態が壊れてしまうことがあります。

そうなると成功率は半分以下に下がってしまいます。

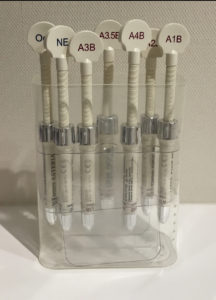

この画像はニッケルチタンファイルですが、

非常に柔らかいため根管の湾曲に沿って

綺麗に清掃することが可能です!

非常に高価なため、保険治療では基本的に使用できません。

③まとまった治療時間の確保

根管治療の回数が増えると、仮蓋の脱落のリスク、細菌の根管内への侵入のリスクが増加し、根管治療の難易度が上がってしまいます。

保険治療では一回あたり15-20分程度ですが、

精密根管治療では一回あたりの治療時間を60分から90分確保する事で

治療回数を減らし、根管内の感染リスクを減らします。

④マイクロスコープの使用

根管内の汚れ具合、未探索の根管の有無、歯根破折などの精査が可能です。

保険治療でも使用しますが、保険では時間の制約上、確認程度となります。

○まとめ

根管治療はいいかげんにやっても患者さんには分からない治療ですが、

治療の不具合が抜歯へとつながってしまう、非常に大事な治療です。

そのため、海外では治療費が10万円を越します。

保険制度は非常に素晴らしい制度ですが、

3年前後で各種治療はやりかえが必要となることが多く、

結局は医療費の増加やQOLの低下につながることもあります。

やり直しが少なく、

精密な治療をご希望される方はご相談ください。

2020年12月24日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は保険外診療にはなりますが、

マイクロエンド(精密根管治療)についてです。

○日本の保険での根管治療の成功率

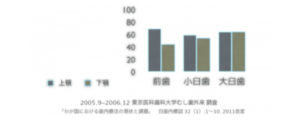

下のグラフは何を表しているでしょうか?

これは東京医科歯科大に来院された患者さんの、根管治療を受けた歯の状態を評価したものです。

このグラフが何を表しているかというと、

根の治療を行なった約半数の歯の根っこの先に膿ができていたことを示しています。

つまり、保険の根の治療の成功率は50%にも満たない!

ということです。

なかなかショッキングな数字ですね。

○欧米の根管治療専門医が行う根管治療の成功率

根管治療(膿がない、初発症例) 90%以上

根管治療(膿がある) 80%

再根管治療 70%

再根管治療(膿がある、根っこの本来の形態が壊れている) 40−50%

ここから分かるのは、

①日本の保険治療とは成功率に大きく差がある

②治療を繰り返すほどどんどん成功率が下がる

ということです。

この差を埋めるために、当院では保険治療でも精一杯やっておりますが、

保険の根管治療は一回あたり何百円、という単価ですので、

時間的な制約、使用可能な機材の制約は避けられません。

ちなみに、

根の治療はやればやるだけ残る歯が少なくなりますので、一般的に3-4回で打ち止めになります。

その後は抜歯になってしまいます…

無駄に医療費をかけないためにも、

残っている歯を残すためにも、

いかに最初の段階でしっかりと費用をかけて精密な治療が出来るかにかかっていると当院では考えております。

保険の根管治療とマイクロエンドで何が違うのか、

次回ご説明します!!

2020年12月17日

こんにちは!

ほまれ歯科医院の歯科衛生士です!

本日は器具の消毒滅菌作業について紹介します!

歯科医院で使う滅菌機には種類がいくつかあり、使用しているものは医院によって異なります。

クラスBとは、ヨーロッパ滅菌基準で最高レベルの滅菌が可能と言われており、オペなどに使用できる位の無菌状態を実現できるものです。

また歯を削るタービンやハンドピース内部の中腔パイプ内の細部まで蒸気を行き渡らせ滅菌処置を行えます。

当院の器具は、患者様一人一人に使用する器具を、クラスB滅菌機➕個装パッケージにする事で約3ヶ月無菌状態を保つ事が可能です。つまり開封するまでは無菌状態です!

また滅菌処置だけではなく、ユニットやスピットン(うがいをするボウル型の洗口装置)などもその都度消毒をしてから患者様をご案内しております。

患者様に安心安全な治療を提供できるよう、スタッフ一同、今後も消毒滅菌を徹底してまいります。

2020年12月9日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は仮歯についてです。

当医院では、最終的な補綴物を入れる前に仮歯/プロビジョナルレストレーションを入れます。

●目的

・見た目の回復

・かみ合わせのチェック

・根管治療を行った歯が違和感なく噛めるか?

・清掃性の評価

・歯の移動防止

・形成の状態と削除量の評価

・舌感

・発音

以上を仮歯の期間で確認し、

問題がなければ最終的な被せものの型取りに進んでいきます。

以下が当院で製作した仮歯(青矢印)です。

2020年12月3日

こんにちは!

足立区六町にあるほまれ歯科医院の歯科衛生士です。

今回は歯周病菌が全身に与える悪影響についてお話したいと思います。

「歯茎の腫れ」

「出血」

などから始まる歯周病は、悪化すると歯を支えている顎の骨を溶かし、歯を抜け落ちさせてしまう怖い病気です。

しかし、その悪影響はお口の中だけに留まらず、全身に及ぶこともあることを知っていますか?

歯周病菌はお口の中から血管や気管などを通して全身をめぐり、脳、心臓、肺、子宮など、全身のあちこちに到達し、さまざまな病気を引き起こすことがあります。

その中には、脳梗塞、心臓病、肺炎など命にも関わる大病も含まれています。

つまり、歯周病治療とは、歯だけではなく命を守るための治療でもあるのです!

いくつか、症例をあげてみます。

1.脳

〜脳梗塞〜

重度の歯周病を患っていると、歯周病でない方と比べて脳梗塞になる確率が高いと言われています。

2.血液

〜歯原性菌血症〜

炎症を起こした歯茎が歯磨きの際などに傷つき、そこから歯周病菌を含む口腔内細菌が血液中に入り込む現象です。

〜敗血症〜

血管に入り込んだ細菌が全身に及び、放置するとショックや多臓器不全などの原因を起こします。

〜糖尿病〜

歯周病によって出される毒素が血管に入り込み、インスリン機能を低下させて、糖尿病を悪化させることがあります。また、糖尿病にかかっていると、歯周病を悪化させることもあります。

〜動脈硬化〜

炎症を起こした歯茎から歯周病菌が血液中に流れ込むことで、免疫を担当する細胞が活性化し、それによって動脈硬化の状態が作られることが考えられます。

今回は脳と血液の病気を症例にあげてみました。

次回は、別の部位の病気の症例についてお話させていただきますね!

2020年12月1日

こんにちわ!

ほまれ歯科医院の歯科衛生士です。

朝、布団から出るのが厳しい季節になりましたね(~_~;)

今月は先月に引き続き大人用歯ブラシパート2です!

①タフト24 Soft (左)

スタンダードな歯ブラシになります。健康な歯肉の方向けです。

②タフト24 Extra Super Soft (左から2番目)

当院で一番毛先が柔らかい歯ブラシになります。

歯周病で歯肉から出血する方におすすめです。

③DENT システマ genki F (真ん中)

毛先がテーパード加工になっており、ヘッドが少し大きめになっています。

あまり時間のない方、ワシャワシャ磨けるので歯ブラシに自信のない方におすすめです。

④DENT システマ genki J (右から2番目)

③よりヘッドが小さめになっております。中高生におすすめです。

⑤DENT マキシマ S (右)

当院にある歯ブラシで一番ヘッドが小さい歯ブラシになります。

お口の小さい方、奥までしっかり磨きたい方におすすめです。

自分に合う歯ブラシでお困りの方は、ぜひ当院歯科衛生士にご相談下さい。

2020年11月21日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は当院がお勧めする、ダイレクトボンディング(保険外診療になります)についてです。

○保険のコンポジットレジンとの違い

基本的なコンセプトは保険のコンポジットレジン(歯の色をしたプラスチックの詰め物)と同じですが、

違いとしては以下です。

①しっかりと治療時間を確保!

保険診療は国に定められた点数がありますので、

治療時間に制約があります。

ダイレクトボンディングは保険外診療になりますので、

1時間程度の時間を確保することで

よりクオリティの高い治療を提供します。

②虫歯の再発を防ぐ精密治療!

①とも関連しますが、

より歯を削らない、

より接着にこだわった精密治療が可能です。

③より綺麗な見た目!

数種類の色のレジンを重ねて使用することで、

より自然な見た目に作り上げます。

○他のメタルインレーや、セラミックインレーとの違い

①歯を削る量が最も少ない!

虫歯の部分のみ削ってその場で詰められるので、

最も歯に優しい治療です。

画像で比較すると違いが分かりますね!

②最も歯との接着が良い!

型取りが不要なため、仮蓋の期間がありません。

次の来院時までに起こるプラークの付着がないため、

削り立ての新鮮な歯に詰め物ができます。

③即日の治療が出来る!

④修理が出来る!

④金属アレルギーの心配がない!

○最後に

基本的に歯の治療は一回で終わることはなく、再治療の必要な時期がいずれ来ます。

また、歯の治療はやりかえの度に歯を削るため、何度も何度も行えません。

最初の治療がダイレクトボンディングであれば、次回もダイレクトボンディングを行えるかもしれません。

しかし最初から削る量の多いインレーにすると、

次は全周削る被せもの、

次は神経の治療、

次は抜歯…

と、どうしても歯の寿命は短くなってしまいます。

ダイレクトボンディングを行うことで可能な限りやり直しの時期を遅らせ、

また最小限の削る量に留めることで、

被せものになるのを少しでも遅らせることが大切と考えております。

なるべく歯を削りたくない、

神経を残した治療を受けたい、

マイクロスコープで治療を受けたい

とご希望の方はぜひご来院ください!

2020年11月16日

こんにちは!

ほまれ歯科医院の歯科衛生士です!

今回は妊婦さんの歯科治療についてお話したいと思います!

妊娠中に治療はできるの?と、質問を多々頂きますが、妊娠中の歯科治療は可能です!

⭐︎妊娠初期(妊娠0〜15週)

胎児の器官が形成される重要な時期であるため、応急処置の対応をさせていただく事があります。

⭐︎妊娠中期(妊娠16〜27周)

つわりが落ち着き、また赤ちゃんの胎盤が完成し、胎児も安定した時期となります。

この時期では、ほとんどの歯科治療が可能になります。

⭐︎妊娠後期(妊娠28〜39周)

胎児が急激に成長する時期であり、周辺臓器を圧迫するため、仰臥位低血圧症候群にならないよう治療時間や診療姿勢を配慮します。

このように、妊娠中の歯科治療のタイミングとしては妊娠中期の時期をおすすめします。

★放射線被曝(レントゲンについて)

歯科用のX線写真は管球の向きは口腔内に向いており、子宮からは離れています。更に腹部には防護エプロンを着用させていただく事により、歯科のレントゲンによる胎児への影響は無視できるレベルと考えられています。

★歯科麻酔

一般的な歯科治療に使用する局所麻酔においては、胎児に影響を及ぼさないということが報告されています。

また、妊娠中はホルモンバランスの影響により、歯茎が腫れやすく、妊娠性歯周炎と呼ばれる妊婦さん特有の歯周炎を引き起こすことがあります。

またお母さんが歯周病であると、通常の出産よりも低体重児の割合が多いという調査結果があることから、お腹の赤ちゃんの正常な発育の為にも歯周病にならないように対策を行う必要があります。

当院では、妊娠中の口腔内の悩みや、つわり時のブラッシングのコツなど、妊婦さんに寄り添った口腔ケアを歯科衛生士がご相談に乗ります!!

徹底した消毒、感染対策を万全に行なってお待ちしております。

2020年11月10日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は根の治療(根管治療)についてです。

○根管治療とは

歯の根の中(根管)に侵入した細菌を可能な限り除去し、

再感染しないように根管内をお薬を使って封鎖する治療です。

家づくりに例えると、基礎工事にあたる重要な部分が、この根管治療です。

歯の将来を左右する非常に大事な治療なのですが、

患者さんにはどういった治療がされてるか分からない、

治療する側もよく見えない、

保険点数が低い、

といった理由で、なんとなくの治療で終わってしまっていることがあります。

根管治療を行ううえで大切なことは、

①ラバーダム

②マイクロスコープ

③CT

④治療後の被せ物の質

になります。

①ラバーダム

治療する歯の周りにゴムのマスクをかけることで、虫歯菌の多くいる唾液をシャットアウトし、きれいな環境での治療を行います。

お口の中にオペ室を作るイメージです。

※保険では症例によります。

②マイクロスコープ

歯の中は暗く小さいため、肉眼での精密な治療は不可能です。マイクロスコープと呼ばれる

歯科用顕微鏡を使用することで、しっかりと根の中を確認して精密な治療を行うことができます。

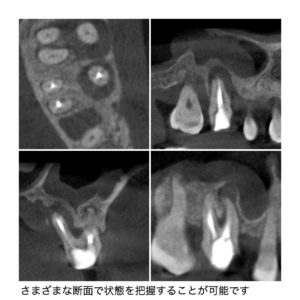

③CT

歯科医院で治療を受ける際、二次元のレントゲンを撮影しますが、

歯を支えてる骨はかなり厚いため、骨にできた膿(根尖病巣)の正確な把握は困難です。

CT撮影では任意の断面でスライス出来るので、治療する歯の根管の数、膿の状態をはっきりと確認することが可能です。

④治療後の被せ物の質

根の治療の成功を高めるのは、根の治療の質に加えて、その後の被せ物の質が大きく左右することが分かっています。

大きく違うのは⑴型取りの精度、⑵被せ物の材質です。

保険の型取り材料は変形しやすいため、被せ物の適合がいまいちになることがあります。

保険外ではシリコンを使用した、変形のほとんどない、正確な型取りを行えることでしっかりとフィットした被せ物が作れます。

ほまれ歯科では、使用できる材料や時間に限りはございますが、保険の根管治療でもしっかりと治療を行ってまいります。

他院で抜歯と宣告された、なかなか治らない、根の治療でお困りのことがございましたらご相談ください

2020年11月4日

こんにちは!ほまれ歯科医院の歯科衛生士です。

以前のブログにて、定期検診の必要性について説明させていただきました。

今回は歯周病についてお話したいと思います。

お口の中の疾患は、虫歯と歯周病がメインになりますが、どちらの方が重たい病気かと考えると、歯周病の方が重たい病気になります。

〜歯周病の初期症状〜

・歯を磨くと血が出る

・歯ブラシに血がつく

このような症状になったことはありませんか?

そして、歯周病は大きく分けて2つの病態に分かれます。

①歯肉炎

歯肉だけに現局された炎症です。

②歯周炎

歯の周りの組織、歯を支える骨の炎症のことです。歯肉炎を放置すると歯周炎になります。

歯周病の怖いところは、自覚症状がないまま進行してしまうことです。

症状が出たころには、骨が半分くらいなくなっていた…なんてこともあります。

歯周病の一番の敵は、歯垢(プラーク)です。歯と歯肉の間にあるわずかな隙間に歯垢がついたままになると、歯肉が炎症を起こします。

そのまま放置してしまうと、骨にまで炎症が広がってしまうのです。

歯周病は全身疾患につながる可能性もあります。

定期検診の受診をお勧めします!