ブログ|足立区六町で歯科をお探しの方はほまれ歯科医院まで

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:30 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | / |

| 16:30~19:30 | ● | ▲ | ● | / | ● | ★ | / |

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:30 | ● | ● | ● | / | ● | ★ | / |

| 16:30~19:30 | ● | ▲ | ● | / | ● | ★ | / |

2021年1月26日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は右上小臼歯にVital Pulp Therapy(歯髄保存療法)を行ったケースです。

古い詰め物が虫歯(←)になっています。

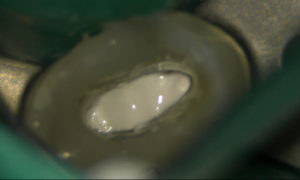

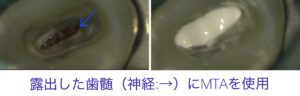

虫歯を削っていると神経が露出しました。

虫歯で失われた部分をコンポジットレジンで隔壁製作後、

ラバーダム下で虫歯により炎症を起こしている歯髄をマイクロスコープを用いて除去しました。

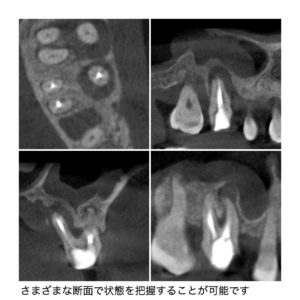

断面にMTAを貼付。

かなり深いところまで神経に炎症が及んでいましたが、レントゲンでしっかりと隔壁、MTAともに詰められていることが確認できます。

1ヶ月症状をみて、問題ないことを確認してセラミッククラウン(e.max)の形成

シリコンでの精密な型どり

e.max(セラミック)クラウンをレジンセメントでセット!!

歯とセラミックの境目がほとんど分からない、精度の高い被せ物が入りました。

引き続き、症状とレントゲンで経過観察を行います!!

このような神経を保存する精密治療をご希望の方はぜひご相談ください。

2021年1月6日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は内部・外部吸収により抜髄となった症例です。

※内部・外部吸収とは、破歯細胞が歯をむしゃむしゃと食べてしまう状態です。

○治療経過

左下奥歯が痛む、を主訴に来院されました。

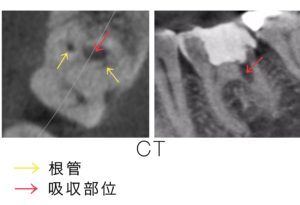

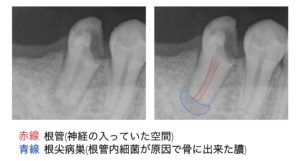

治療を開始したところ、根管(神経・血管が入っている根っこの内部)とは違う場所を削っている最中に出血が見られたため、CT撮影を行いました

大きな吸収があり、一部根っこが薄くなっています。

患者さんには今後の選択肢として、

⑴吸収が起きている根っこ半分の抜歯(ヘミセクション)→ブリッジ

⑵保険の根の治療

⑶マイクロエンド

と、治療の選択肢をご説明したところ、

保険外のマイクロエンドを行うことになりました。

※ほまれ歯科医院では治療の選択肢を提示したうえで、ご一緒に治療プランを決定します!

吸収部位の感染象牙質をしっかりと除去し、まずは吸収部分をMTAで封鎖(黄色矢印)しました。

レントゲンでしっかりMTAが充填されたことを確認し、

痛みもすっかりなくなったので、根管充填を行いました。

根尖付近の湾曲部分にもしっかりとお薬が詰まっています!!

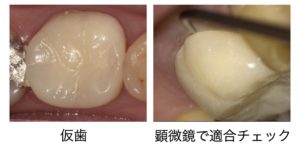

レジンコア→仮歯(プロビジョナルレストレーション)を入れ、

3ヶ月の経過観察。

最初は噛んだ時の痛みがありましたが、症状も消失したので、

シリコンにて精密印象!

印象内面をマイクロスコープで確認し、しっかりと型取りできている事を確認。

咬合の強い患者さんなので、ゴールドクラウンをset!

引き続き経過観察を行います。

マイクロスコープ、CTを用いた精密根管治療をご希望の方はご相談ください。

2020年12月25日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は、精密根管治療(保険外診療)の続きです。

根管治療の成功率を上げるため、当院の精密根管治療で行なっていることは以下です。

①ラバーダムの使用

1番重要なことは、可能な限り無菌的に治療を行うことです。

根管治療はお口の中の細菌が相手です。

ラバーダムというゴムのマスクを貼ることで、お口の中にオペ室を作ります

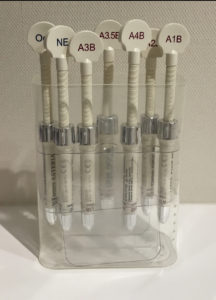

②ニッケルチタンファイルの使用

根管の形態は非常に複雑に湾曲しています。

赤い箇所が根管です。

複雑にカーブしたり、途中で枝分かれをしています。

保険治療ではステンレスの器具を用いて根管内の汚れを取るのですが、

器具にしなりがない為に真っ直ぐに削れてしまい、

本来の形態が壊れてしまうことがあります。

そうなると成功率は半分以下に下がってしまいます。

この画像はニッケルチタンファイルですが、

非常に柔らかいため根管の湾曲に沿って

綺麗に清掃することが可能です!

非常に高価なため、保険治療では基本的に使用できません。

③まとまった治療時間の確保

根管治療の回数が増えると、仮蓋の脱落のリスク、細菌の根管内への侵入のリスクが増加し、根管治療の難易度が上がってしまいます。

保険治療では一回あたり15-20分程度ですが、

精密根管治療では一回あたりの治療時間を60分から90分確保する事で

治療回数を減らし、根管内の感染リスクを減らします。

④マイクロスコープの使用

根管内の汚れ具合、未探索の根管の有無、歯根破折などの精査が可能です。

保険治療でも使用しますが、保険では時間の制約上、確認程度となります。

○まとめ

根管治療はいいかげんにやっても患者さんには分からない治療ですが、

治療の不具合が抜歯へとつながってしまう、非常に大事な治療です。

そのため、海外では治療費が10万円を越します。

保険制度は非常に素晴らしい制度ですが、

3年前後で各種治療はやりかえが必要となることが多く、

結局は医療費の増加やQOLの低下につながることもあります。

やり直しが少なく、

精密な治療をご希望される方はご相談ください。

2020年12月24日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は保険外診療にはなりますが、

マイクロエンド(精密根管治療)についてです。

○日本の保険での根管治療の成功率

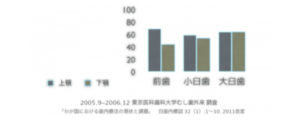

下のグラフは何を表しているでしょうか?

これは東京医科歯科大に来院された患者さんの、根管治療を受けた歯の状態を評価したものです。

このグラフが何を表しているかというと、

根の治療を行なった約半数の歯の根っこの先に膿ができていたことを示しています。

つまり、保険の根の治療の成功率は50%にも満たない!

ということです。

なかなかショッキングな数字ですね。

○欧米の根管治療専門医が行う根管治療の成功率

根管治療(膿がない、初発症例) 90%以上

根管治療(膿がある) 80%

再根管治療 70%

再根管治療(膿がある、根っこの本来の形態が壊れている) 40−50%

ここから分かるのは、

①日本の保険治療とは成功率に大きく差がある

②治療を繰り返すほどどんどん成功率が下がる

ということです。

この差を埋めるために、当院では保険治療でも精一杯やっておりますが、

保険の根管治療は一回あたり何百円、という単価ですので、

時間的な制約、使用可能な機材の制約は避けられません。

ちなみに、

根の治療はやればやるだけ残る歯が少なくなりますので、一般的に3-4回で打ち止めになります。

その後は抜歯になってしまいます…

無駄に医療費をかけないためにも、

残っている歯を残すためにも、

いかに最初の段階でしっかりと費用をかけて精密な治療が出来るかにかかっていると当院では考えております。

保険の根管治療とマイクロエンドで何が違うのか、

次回ご説明します!!

2020年12月9日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は仮歯についてです。

当医院では、最終的な補綴物を入れる前に仮歯/プロビジョナルレストレーションを入れます。

●目的

・見た目の回復

・かみ合わせのチェック

・根管治療を行った歯が違和感なく噛めるか?

・清掃性の評価

・歯の移動防止

・形成の状態と削除量の評価

・舌感

・発音

以上を仮歯の期間で確認し、

問題がなければ最終的な被せものの型取りに進んでいきます。

以下が当院で製作した仮歯(青矢印)です。

2020年11月21日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は当院がお勧めする、ダイレクトボンディング(保険外診療になります)についてです。

○保険のコンポジットレジンとの違い

基本的なコンセプトは保険のコンポジットレジン(歯の色をしたプラスチックの詰め物)と同じですが、

違いとしては以下です。

①しっかりと治療時間を確保!

保険診療は国に定められた点数がありますので、

治療時間に制約があります。

ダイレクトボンディングは保険外診療になりますので、

1時間程度の時間を確保することで

よりクオリティの高い治療を提供します。

②虫歯の再発を防ぐ精密治療!

①とも関連しますが、

より歯を削らない、

より接着にこだわった精密治療が可能です。

③より綺麗な見た目!

数種類の色のレジンを重ねて使用することで、

より自然な見た目に作り上げます。

○他のメタルインレーや、セラミックインレーとの違い

①歯を削る量が最も少ない!

虫歯の部分のみ削ってその場で詰められるので、

最も歯に優しい治療です。

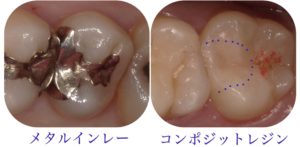

画像で比較すると違いが分かりますね!

②最も歯との接着が良い!

型取りが不要なため、仮蓋の期間がありません。

次の来院時までに起こるプラークの付着がないため、

削り立ての新鮮な歯に詰め物ができます。

③即日の治療が出来る!

④修理が出来る!

④金属アレルギーの心配がない!

○最後に

基本的に歯の治療は一回で終わることはなく、再治療の必要な時期がいずれ来ます。

また、歯の治療はやりかえの度に歯を削るため、何度も何度も行えません。

最初の治療がダイレクトボンディングであれば、次回もダイレクトボンディングを行えるかもしれません。

しかし最初から削る量の多いインレーにすると、

次は全周削る被せもの、

次は神経の治療、

次は抜歯…

と、どうしても歯の寿命は短くなってしまいます。

ダイレクトボンディングを行うことで可能な限りやり直しの時期を遅らせ、

また最小限の削る量に留めることで、

被せものになるのを少しでも遅らせることが大切と考えております。

なるべく歯を削りたくない、

神経を残した治療を受けたい、

マイクロスコープで治療を受けたい

とご希望の方はぜひご来院ください!

2020年11月10日

こんにちは、院長の伊藤です。

今回は根の治療(根管治療)についてです。

○根管治療とは

歯の根の中(根管)に侵入した細菌を可能な限り除去し、

再感染しないように根管内をお薬を使って封鎖する治療です。

家づくりに例えると、基礎工事にあたる重要な部分が、この根管治療です。

歯の将来を左右する非常に大事な治療なのですが、

患者さんにはどういった治療がされてるか分からない、

治療する側もよく見えない、

保険点数が低い、

といった理由で、なんとなくの治療で終わってしまっていることがあります。

根管治療を行ううえで大切なことは、

①ラバーダム

②マイクロスコープ

③CT

④治療後の被せ物の質

になります。

①ラバーダム

治療する歯の周りにゴムのマスクをかけることで、虫歯菌の多くいる唾液をシャットアウトし、きれいな環境での治療を行います。

お口の中にオペ室を作るイメージです。

※保険では症例によります。

②マイクロスコープ

歯の中は暗く小さいため、肉眼での精密な治療は不可能です。マイクロスコープと呼ばれる

歯科用顕微鏡を使用することで、しっかりと根の中を確認して精密な治療を行うことができます。

③CT

歯科医院で治療を受ける際、二次元のレントゲンを撮影しますが、

歯を支えてる骨はかなり厚いため、骨にできた膿(根尖病巣)の正確な把握は困難です。

CT撮影では任意の断面でスライス出来るので、治療する歯の根管の数、膿の状態をはっきりと確認することが可能です。

④治療後の被せ物の質

根の治療の成功を高めるのは、根の治療の質に加えて、その後の被せ物の質が大きく左右することが分かっています。

大きく違うのは⑴型取りの精度、⑵被せ物の材質です。

保険の型取り材料は変形しやすいため、被せ物の適合がいまいちになることがあります。

保険外ではシリコンを使用した、変形のほとんどない、正確な型取りを行えることでしっかりとフィットした被せ物が作れます。

ほまれ歯科では、使用できる材料や時間に限りはございますが、保険の根管治療でもしっかりと治療を行ってまいります。

他院で抜歯と宣告された、なかなか治らない、根の治療でお困りのことがございましたらご相談ください

2020年10月25日

こんにちは、院長の伊藤です。

大きな虫歯を削ると神経が露出することがあります。

こういった場合、以前までは神経を全て除去することがほとんどでした。

患者さんの中にも、「虫歯が神経にまでいってたので、神経取りますね」と言われたことがある方も多いかと思います。

○神経を失うとどうなるか?

①虫歯が重症化しやすい

痛みのセンサーが無くなるので、虫歯が出来ても症状が出にくく、気づいた時には残すことができないほど大きな虫歯になってしまうことがあります

②歯の破折リスクの増加

神経のある歯の喪失原因は歯周病、虫歯が主ですが、

神経を失った歯では、喪失原因の約60%が歯の破折です!!

③根尖病巣(根の先の膿)が出来てしまうことがある

神経を取る治療の後に再発してしまうと、根っこの先に根尖病巣が出来てしまい、

根管治療の成功率は20%ほど下がってしまいます。

こういった理由から、可能な限り神経を保存できた方がいいのです。

○Vital Pulp Therapy:歯髄温存療法

自由診療にはなりますが、

虫歯に侵された神経のみを除去し、残った神経に対してMTAやバイオセラミックというセメントを使用することで、

神経を残せることが多くなってきました!

*術後の痛みや、神経の壊死が起こった際は根管治療が必要になります。

*歯の残り具合や、神経の炎症の程度によっては、根管治療が必要になります。

ただ、この治療には条件があります。

①マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)でしっかりと拡大!

②ラバーダム防湿を行い、無菌的に!

③染め出し液を使って、しっかりと虫歯を除去!

④適切な診断が出来ること!

私は大学時代に根管治療をメインに治療を行い、

MTAに対する歯髄の反応や、再生に関する研究も行なっておりました。

なるべく神経を残したい、

マイクロスコープで精密な治療を受けたい、

という方はぜひいらしてください!!

2020年10月20日

こんにちは、院長の伊藤です。

今日は保険の詰め物である、メタルインレー(金属の詰め物)とコンポジットレジン(プラスティックの詰め物)についてご説明します。

ほまれ歯科医院ではMI(Minimal Intervention;最低限の侵襲)を第一と考え、

基本的にはメタルインレーを入れることは少ないです。

以前まではメタルインレーが多く使われていましたが、

接着システムの向上、レジン材料の進歩により、

多くの症例でコンポジットレジンが使用されるようになってきました。

*点線内が当院で詰めたコンポジットレジンの詰め物です。(保険内)

○どちらの材料がいいのか?

①歯を削る量

コンポジットレジンの方が少ない

②治療成績

差がないと報告されています

③再治療

メタルインレーの再治療の方が、神経を取る治療(抜髄)が多かったと報告されています

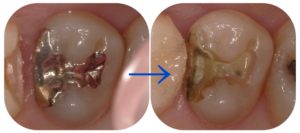

メタルインレー内部の二次カリエスの様子

④生体親和性

メタルインレーは金属アレルギーのリスクや、メタルタトゥーなどの原因になります

⑤治療回数

メタルインレーは型取りが必要なので、2−3回かかりますが、

コンポジットレジンは直接詰めるので、1回の来院で終わります

⑥見た目

コンポジットレジンは歯の色と近い材料を使用できますので、審美的です

⑦歯への影響

日々の臨床の中で、メタルインレーの方が残った歯にヒビが入りやすいように感じます

*青矢印がひびの線です

○まとめ

上記の理由から、当院ではコンポジットレジン充填を第一選択としています。

しっかりと説明を行い、納得いただいたうえで治療をすすめていきます。

2020年10月13日

こんにちは、院長の伊藤です。

歯の痛みには、虫歯、歯周病、根っこの中の感染、力によるもの…など様々ありますが、

歯のひびが原因で痛むことがよくあります。

お口の中に、写真のような大きな詰め物が入っていませんか?

歯というのはなるべく削らないはうがもちろん良いのですが、

中途半端に薄い歯を残すと【ひび】が入り、

そこから細菌が侵入することがあります。

特にメタルインレーと呼ばれる金属の詰め物で多く見られます。

実際の症例を見ていただきます。

左下奥が噛むと痛い、違和感がある患者さんのメタルインレーを外すと…

歯にひび(白い→)が認められ、

そのひびが神経にまで達していました。

以前からひびがあったようで、

ひびを通過した細菌の影響で神経は死んでしまっていました。

こういったひびを可能な限り防ぐため、ほまれ歯科では2つの対策をしています。

①コンポジットレジンを用いる

型取りが必要なメタルインレーと異なり、削る量を最小限に出来ます。

②被せものにする

中途半端に薄い歯を残さずに全周覆った被せものにします。

削る量はインレー(詰め物)より大きくなりますが、

詰め物の大きさによっては、

被せもののほうが歯を守ることにつながります。

精密治療を受けたい、

自分の歯を少しでも残したい、

という方は是非いらしてください!